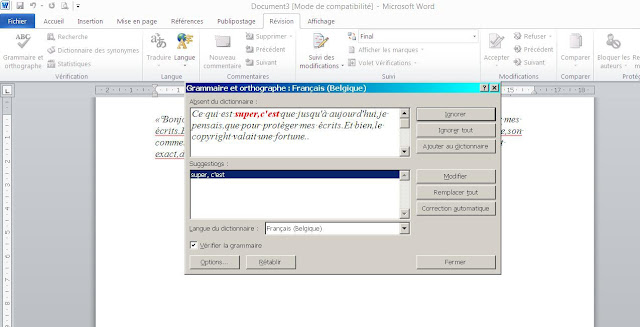

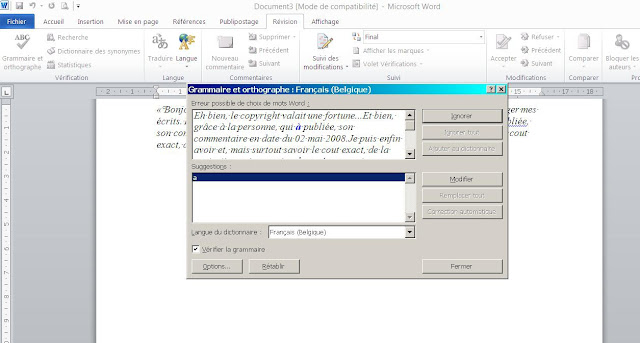

Le bout de message que nous avions successivement passé à la moulinette du correcteur orthographique fourni avec MS Word (version récente !) et du correcticiel Antidote ne sortait pas en meilleur état dans un cas que dans l'autre.

Une des différences essentielles est que, ne trouvant plus de fautes, MS Word considère que le travail est terminé, alors qu'Antidote signale qu'il reste encore des problèmes mais qu'il ne peut pas les traiter. Une ponctuation fortement déficiente est souvent la cause d'une analyse imparfaite du texte par le correcteur, quel qu'il soit.

L'autre différence réside dans l'aspect didactique du correcticiel spécialisé, qui peut fournir pour chaque erreur détectée des explications détaillées au moyen de guides grammaticaux et de différents dictionnaires.

En dehors de cela, rien d'autre ne justifie la dépense d'une centaine d'euros qu'exigent Antidote et ses principaux concurrents (Cordial, ProLexis), si votre maîtrise du français écrit, et plus particulièrement celle des règles de base de la ponctuation, n'a pas atteint un niveau convenable.

Cette fois, nous allons aborder d'autre fonctionnalités offertes par les logiciels spécialisés dans la correction des textes, et plus particulièrement celles qui revêtent une grande utilité pour les auteurs devant travailler leurs manuscrits.

À titre d'exemple, j'ai repris un article publié sur mon blog, l'ai recollé dans mon traitement de texte et soumis à l'analyse du correcteur Antidote. Ce travail ayant déjà été effectué avant publication, le correcticiel ne signale plus d'erreurs, à l'exception de celles que j'aurais volontairement laissé passer.

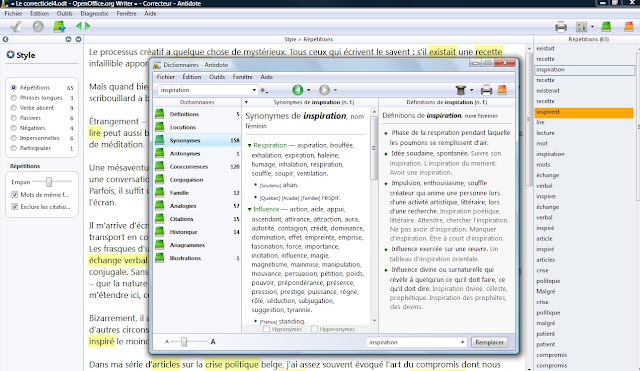

Voici une copie d'écran sur lequel s'est ouverte la fenêtre d'Antidote (vous pouvez cliquer sur l'image pour l'agrandir) :

En haut à droite, le correcticiel signale "trois détections". Elles se trouvent plus bas dans le texte :

Une remarque sur l'adjectif "budgétaire", que j'utilise volontairement comme substantif et, un peu plus bas, des traits verticaux ondulés jaunes signalent deux "analyses partielles" :

Comme nous l'avons vu dans l'article de la semaine dernière, ces "analyses partielles" peuvent être dues à une erreur de ponctuation, un mot utilisé à mauvais escient ou une tournure de phrase ambigüe voire complexe.

Si j'avais écrit "mais le sont un peu moins" au lieu des expressions tronquées "mais un peu moins", l'analyse aurait pu se faire complètement. Essayons la double modification :

Effectivement, les traits jaunes ondulés disparaissent. Apparemment, cela permet non seulement au correcticiel d'analyser entièrement les deux phrases, mais aussi de détecter une nouvelle erreur : "fait". La langue française est grammaticalement très complexe, et j'ignore pourquoi Antidote ne soulignait pas "fait" sans la modification de "mais un peu moins" en "mais le font un peu moins". La non-détection était vraisemblablement due à l'analyse partielle.

Nous voyons là un des atouts des correcticiels spécialisés : ils attirent l'attention sur des choses qui nous paraissent correctes, en nous disant à leur manière : "Vérifiez cette phrase plus attentivement".

Nous touchons là aussi une des règles essentielles de l'utilisateur du correcticiel : toujours se méfier de ce qu'il propose. Ce n'est pas parce qu'il signale une faute que c'en est vraiment une ! Les "fausses détections" sont parfois agaçantes, mais mieux vaut cela que la non-détection d'une véritable erreur !

Dans l'exemple ci-dessus, "fait" ou "font" sont l'un et l'autre corrects, suivant que l'auteur désire attirer l'attention du lecteur sur "ensemble" (mot singulier désignant une pluralité, comme "groupe", "troupe", "équipe"...) plutôt que sur "compromis" (ici utilisé au pluriel).

J'avais choisi sciemment le singulier, lors de la rédaction du texte. Si j'accepte la correction, Antidote la soulignera en vert :

Nous allons à présent nous intéresser à la partie gauche de la fenêtre d'Antidote, constituée d'un ensemble de menus cliquables appelés globalement prismes et regroupés par catégories. Le prisme qui s'ouvre par défaut est celui que nous avons utilisé jusqu'à présent : correction / détections. Toutes les détections sont soulignées dans le texte et rappelées dans la colonne de droite.

Regroupements permet de lister différemment les détections : soit seulement les erreurs, soit seulement les alertes. Modulateurs permet d'inclure ou d'exclure certains types d'alertes (ambiguïtés, typographie, analyses partielles...), ce qui peut être utile si, par exemple, vous utilisez une ponctuation non conventionnelle dans un texte destiné à un usage très spécialisé, ou si vous écrivez volontairement une histoire ambigüe, ou êtes très sûr de votre vocabulaire...

Juste en dessous des prismes de correction, nous trouvons ceux regroupés sous le titre "révision". Disons-le tout de suite : ce sont les plus utiles. Et certainement pour un auteur de romans.

Pragmatique permet la mise en évidence des locuteurs, puis des termes évoquant des lieux, des quantités (qui, quand, où, combien)... Juste en dessous vient le prisme style, qui donne accès à tout un menu destiné à passer notre prose à la moulinette et à nous faire comprendre qu'il y a toujours moyen de s'améliorer.

Disons-le tout de suite aussi : ça fait mal. On croit avoir tout écrit convenablement, sans fautes, sans ambigüités... et on se prend en pleine face toutes nos petites faiblesses. Et, par exemple, les répétitions :

Traquer les répétitions dans un manuscrit est une nécessité. Pas parce qu'il est interdit d'en commettre, mais tout simplement parce qu'il est indispensable de les maîtriser. Nous devons maîtriser notre style. L'usage d'un mot plutôt qu'un autre ne doit pas être le fait du hasard. C'est d'autant plus vrai si celui que nous choisissons d'employer est moins fort ou plus banal que celui que nous aurions pu lui substituer.

Avant de publier l'article que j'examine ici avec les prismes de révision d'Antidote, je l'ai relu et corrigé à l'aide de ce correcticiel, mais je me suis abstenu d'aller au-delà de ces simples rectifications. Les articles de mon blog ne sont pas un roman, ce ne sont souvent que de petites bafouilles divertissantes (pour moi et, je l'espère, pour mes lecteurs) ou de brefs coups de gueule sur des sujets d'actualité ou sur le monde passionnant de l'édition.

Si j'avais lancé le prisme répétitions, j'aurais obtenu le résultat dont vous pouvez découvrir un aperçu dans l'image ci-dessus. Honnêtement, ce n'est pas brillant.

Dans la colonne de gauche, vous pouvez moduler la force du filtre grâce à l'empan (choix de la distance minimale admissible entre deux occurrences du même mot ou de mots issus de la même famille - aussi un choix cliquable).

En plaçant le pointeur sur un des mots surlignés, vous pouvez appeler les dictionnaires, pour y chercher, par exemple, un synonyme :

Comme le mot inspiration peut recouvrir diverses acceptions, il faut descendre dans la fenêtre (on peut aussi la maximiser, changer la taille de police de caractère - en bas à gauche) pour trouver la partie adéquate de l'ensemble des synonymes :

D'autres choix existent sous la rubrique style, mais leur utilité est moins immédiate. Le nombre indiqué en regard de chacun de ces choix n'est toutefois pas à négliger, s'il est très élevé. Un texte contenant, par exemple, une grande quantité de phrases au verbe absent peut mettre en évidence une marotte stylistique qu'il est bon de surveiller.

Après style, nous trouvons l'onglet sémantique. Dans l'exemple ci-après, j'ai demandé la mise en surbrillance des termes à contenu sémantique faible ou négatif. D'autres choix sont possibles et la sensibilité est modulable. (La seconde image montre ce qui s'affiche lors du passage du pointeur sur "faible".)

Lexique peut mettre en surbrillance les verbes ternes (être, aller, faire, dire...), qui sont généralement ceux qu'on utilise le plus et que le filtre répétitions détecte allègrement, mais aussi les mots rares ou inconnus, les abréviations, les régionalismes...

Au sujet de ces derniers, il est également possible - et souhaitable - de régler globalement le correcteur au moyen du menu réglages, accessible via la petite icône en haut à droite (entre l'imprimante et le dictionnaire). Indiquer au correcteur que vous souhaitez qu'il détecte sans pitié le moindre de vos régionalismes (belgicismes, québécismes...) présente la même utilité que lui demander de traquer les répétitions : on peut en user, mais ça doit être maîtrisé.

Il existe encore bien d'autres prismes, essentiellement statistiques, dont l'usage sera plus rare voire nul sinon par curiosité, mais il est quand même intéressant, parfois, de savoir quels temps de conjugaison on utilise le plus, si on aime ou non les adverbes et si on utilise ou non l'orthographe rectifiée.

Rappelons à ce sujet que certaines règles d'orthographe ont été revues en 1990, et que depuis lors de nombreux mots ou groupes de mots (comme les mots composés) possèdent plusieurs graphies correctes. Les anciennes ne sont pas bannies, les nouvelles ne sont pas imposées. L'usage, à la longue, décidera, si décision il y a un jour.

Vous pouvez régler votre correcticiel pour qu'il admette indifféremment les deux graphies, ou au contraire pour qu'il signale fautive soit la nouvelle, soit l'ancienne.

S'il n'est pas interdit d'utiliser dans un même texte l'orthographe d'avant et d'après la rectification, il n'est pas sérieux d'utiliser indifféremment les deux graphies d'un même mot. Soyons cohérent !

Au lu de tout ce qui précède, vous aurez probablement remarqué - bien que je n'aie montré que quelques-unes des fonctionnalités d'un correcticiel spécialisé, que ces logiciels sont plutôt sophistiqués lorsqu'on désire en tirer le meilleur. Bien sûr, on peut se contenter de la première fonction, qui consiste à corriger nos fautes d'orthographe, mais ce serait se priver d'une merveilleuse trousse à outils et, peut-être, consentir une dépense superflue quand on a déjà acheté une suite MS Office en édition récente.

Pour terminer, n'oublions pas que garder de bons livres à portée de main est aussi une saine habitude : dictionnaire récent, bouquins de grammaire...

Enfin, si vous avez pour habitude de pêcher vos règles de grammaire sur Internet, sachez que le sérieux de ce que vous récolterez n'est pas garanti. Un site Web, un blog, ça bouge. Ce qui s'y trouve aujourd'hui peut en être absent demain. Une bonne règle peut être soudain polluée par une bêtise.

Si vous cherchez des informations orthographiques sur la Toile, diversifiez vos sources. Et restez méfiant. Internet regorge de grammairiens d'opérette qui pondent des règles tantôt imaginaires, tantôt correctes mais incomplètes ou inappropriées à l'exemple cité.

Grevisse, Bescherelle, Robert, Larousse sont nos amis.