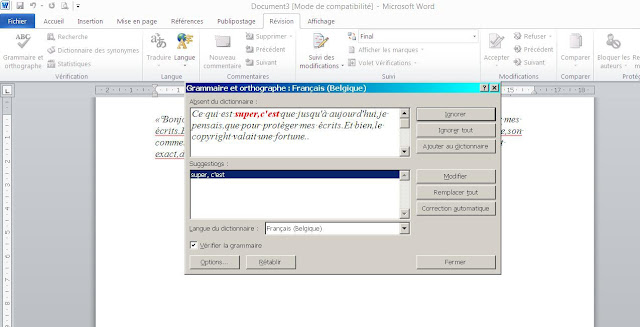

Cette fois, nous allons voir comment un logiciel de correction plus spécialisé aborde ce même petit bout de texte (une intervention recopiée d'un forum).

Ici, j'ai utilisé Antidote, mais rappelons qu'il en existe d'autres, aussi connus et performants, comme Cordial et ProLexis. Leur interface est différente, mais ils fonctionnent en gros de la même manière. Ce sont des outils très puissants, qui s'adressent principalement aux personnes qui maîtrisent déjà très bien le français. Contrairement aux correcticiels intégrés dans les traitements de texte, ceux-là possèdent des dictionnaires multiples (synonymes, co-occurrences, éthymologiques...), un guide grammatical très détaillé ainsi que des fonctions d'analyse syntaxique.

Antidote possède sa propre fenêtre de correction, qui s'ouvre dès qu'on lance le correcteur depuis son traitement de texte (en cliquant sur une petite icône qui s'ajoute dans la barre de menus lors de l'installation du correcticiel). L'utilisateur agit directement dans cette fenêtre, mais peut aussi intervenir en basculant dans celle du traitement de texte. Les modifications qu'il apporte d'un côté comme de l'autre sont prises en compte par le correcticiel.

Voici la fenêtre ouverte par Antidote HD.

Antidote emploie plusieurs niveaux d'alerte, marqués par l'importance et la teinte des traits de soulignement. À gauche de la fenêtre apparaît une liste de "prismes" (nous y reviendrons dans un prochain article), tandis que sur la droite sont listées les détections, flanquées dans certains cas d'un chiffre indiquant le nombre d'occurrences de l'erreur, et les corrections envisagées. Outre les fautes détectées et corrections proposées, Antidote signale par des traits ondulés jaunes les "ruptures" dans l'analyse des phrases : c'est sa manière d'indiquer qu'il ne comprend pas très bien ce que l'auteur de la phrase a voulu exprimer. Soit la phrase est correcte mais très complexe ou, plus fréquemment, sa construction souffre d'ambiguïtés ou d'erreurs de ponctuation.

En passant le pointeur sur les détections apparaît une première brève explication (identique à celle se trouvant dans la colonne de droite).

"Enter" accepte la modification, qui sera apportée plusieurs fois dans le texte (le chiffre indique le nombre de corrections de cette même erreur). Cette correction "en bloc" est très pratique, mais elle peut être désactivée via une option dans le menu de configuration. C'est aussi un des avantages de ces correcticiels spécialisés : ils peuvent être configurés de différentes façons, tant vis-à-vis de l'utilisateur que du type de texte abordé. Les réglages "par défaut" sont toutefois pertinents. Il y a peu de choses à modifier pour obtenir un logiciel réglé "à sa main".

Un clic supplémentaire sur la mini-fenêtre qui vient d'apparaître permet d'afficher davantage d'explications :

Et si cela ne suffit pas encore, ce bref message d'explication est accompagné du petit dessin figurant un livre à la couverture orange : c'est le guide grammatical, qu'il est possible d'ouvrir directement sur la règle se rapportant à l'erreur détectée.

Le guide grammatical peut aussi être appelé à tout moment en cliquant, en haut à droite de la fenêtre principale d'Antidote, sur le dessin figurant le livre orange. Juste à côté, le livre vert donne accès aux différents dictionnaires (définitions, synonymes, co-occurrences, historique, citations, analogies...) fournis avec le logiciel.

Nous pouvons accepter ou refuser les corrections proposées, mais aussi intervenir manuellement dans la fenêtre du correcticiel, par exemple si nous préférons utiliser un autre mot ou une autre tournure de phrase.

Cela fait, Antidote passe à la détection suivante.

Le correcteur signale, en sus des traits ondulés jaunes, que l'analyse est partielle. La mini-fenêtre pop-up qui l'indique est évidemment cliquable, si des explications semblent bienvenues :

Le guide grammatical qui a été ouvert dans le cas présent est celui relatif aux problèmes de syntaxe.

Laissons Antidote poursuivre son travail de correction :

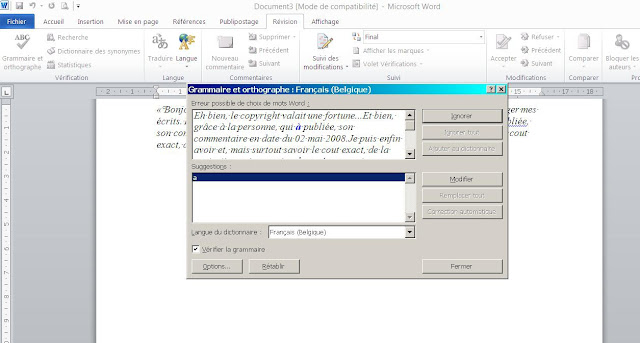

Nous remarquons que le logiciel de correction spécialisé ne propose pas la bonne correction pour "protèger", contrairement à MS Word qui s'en était mieux sorti à cet endroit du texte. Puisque le logiciel ne donne pas la réponse correcte, nous ne modifions pas et passons à la suite...

Poursuivons...

Les plus attentifs auront remarqué qu'Antidote corrige l'accent sur le "a" dans "qui à publiée", mais pas le mauvais accord de participe passé "publiée". Il passe ensuite à la rectification de l'écriture de la date "02 mai" en "2 mai" et, celle-ci faite... revient sur la faute précédente :

Il propose alors l'accord correct "publié" au lieu de "publiée", mais donne comme justificatif l'absence de complément d'objet direct alors qu'il y a bel et bien un COD, mais placé derrière (et bloqué par une virgule intempestive, raison pour laquelle il n'est pas détecté).

Remarquons au passage une des caractéristiques du correcteur spécialisé : il revient en arrière. Dès qu'un mot, un signe est modifié au sein d'une phrase, toute la phrase est à nouveau analysée, en amont comme en aval de l'endroit où est arrivé le logiciel dans sa correction. Nous avons vu dans l'article précédent que MS Word, lui, continue l'analyse sans plus tenir compte de ce qu'il a déjà examiné.

Voici la dernière détection marquée par Antidote. Les fautes corrigées par le logiciel sont soulignées en vert, les autres marques colorées qui n'ont pas été prises en compte sont à présent grisées.

Une seconde analyse du texte ne donnera plus rien de neuf. "Protèger" sera toujours signalé fautif, mais sans proposer la correction adéquate, et les signes jaunes ondulés indiquant l'analyse partielle seront rétablis.

Voici donc la version finale du bout de texte (affichée dans Open Office Writer), après correction par Antidote :

Comme je l'avais fait pour MS Word, j'ai surligné en jaune à peu près tout ce qui reste fautif ou douteux. À titre de comparaison, voici à nouveau le résultat après passage du correcteur orthographique intégré à MS Word :

Vous constaterez qu'Antidote ne fait pas mieux que MS Word. Les deux logiciels "oublient" des fautes ; la principale différence étant que, le texte analysé, MS Word indique que la correction est terminée et ne signale plus rien du tout, alors qu'Antidote persiste à signaler qu'il reste des problèmes (analyse partielle) mais ne peut les rectifier lui-même. La seconde différence est que le logiciel correcteur spécialisé fournit d'abondantes explications, utiles à qui souhaite s'instruire.

À la lecture de tout ce qui précède, vous en arriverez peut-être à la conclusion suivante : dépenser cent euros pour un logiciel de correction spécialisé, ça ne sert à rien.

Et vous auriez raison... à quelques nuances près.

La raison principale pour laquelle il reste des fautes... est qu'il y en avait trop au départ ! La ponctuation de ces quelques phrases est désastreuse et rend l'analyse trop complexe pour les correcticiels. Si nous comprenons ce que l'auteur de la bafouille a voulu dire, c'est parce que nous avons de l'imagination alors que notre ordinateur n'en a pas.

La conclusion réelle serait plutôt celle-ci : si vous ne maîtrisez pas les règles de base de la ponctuation, un correcteur orthographique ne vous sera guère utile.

Un correcticiel est là pour nous assister, pas pour écrire à notre place. Les règles de ponctuation, cela s'apprend. Il est indispensable de connaître les virgules interdites (entre sujet et verbe ou entre verbe et complément lorsqu'il n'y a ni énumération, ni proposition incise, par exemple) et de s'astreindre à se relire à voix haute, ce qui permet de mieux sentir les "respirations" dans le texte. L'importance de la pause marquée indique celle de la ponctuation à envisager : légère (virgule), intermédiaire (point-virgule, deux points) ou lourde (point, point d'exclamation ou d'interrogation, points de suspension).

Dans le prochain article, je vous présenterai les avantages d'un correcticiel spécialisé, qui fait bien plus que vous aider à corriger vos textes.